Картинки атмосферы земли

Научное познавание мира открывает людям массу грандиозных и загадочных явлений. Мне кажется, что эти реальные чудеса Земли, космоса и вселенной, в чём-то гораздо интересней выдуманных чудес в фантастике и фэнтези. Здесь будет рассказано о наиболее интересных и малоизвестных явлениях в атмосфере, уверен многие впервые узнают о них из этой статьи.

Сразу хочу предупредить, что здесь нет описания таких общеизвестных проявлений как полярное сияние, шаровая и обычная молния, радуга и т.д. Информацию о них и так легко найти и каждый наверняка уже много слышал или читал о всём этом. Так-же сюда не включены бури, шторма, ураганы, тайфуны, циклоны, поскольку это отдельная большая тема. Описание каждого явления находится над его фотографией.

Названия того о чём в статье пойдёт речь:

1).Спрайты. 2).Эльфы (гало в ионосфере). 3.Голубые джеты (гномы). 4).Огни Святого Эльма. 5).Нижний мираж (пустынный мираж). 6).Верхний мираж (эффект Новой Земли; полярный мираж; озёрный мираж). 7).Сложный мираж (комбинированный мираж; фата-моргана). 8).Ложное Солнце (паргелий). 9).Световые столбы (солнечные столбы). 10).Брокенский призрак (горный призрак; глория; сияние Будды). 11).Линзовидные облака (лентикулярные облака). 12).Серебристые облака (мезосферные облака; светящиеся облака). 13).

ренняя глория (облака утренней славы). 14).Вирга. 15).Вымеобразные облака (трубчатые облака).

1). Спрайты (красные тайгеры; ракетные молнии; облачно-стратосферные разряды; восходящие молнии; высотные разряды; молнии облако — космос). К настоящему времени они хорошо изучены и им посвящено много публикаций. Выглядят как яркие объемные вспышки, чаще красного, реже синего цвета, возникающие на высоте от 50 до 130 км. Достигают в длину до 60 км и до 100 км в диаметре (самые объемные из высотных разрядов). Красно-фиолетовый цвет связан с атмосферным азотом. Верхняя часть спрайта светится однородно, а вот ниже 70 километров разряд сплетается из каналов толщиной в сотни метров. Появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся около 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее. Длительность — от сотен до десятка микросекунд. Иногда спрайты сопровождаются гало в ионосфере (эльфами).

Были открыты в 1989 году Д.

нклером (США) который снял их на высокоскоростную камеру и опубликовал об этом статьи в научных журналах Geophysical Research Letters и Science. После этого НАСА запустило масштабную программу их изучения, так как появились опасения, что они могут влиять на космические запуски. В ходе исследований, проводимых разными способами (летающая лаборатория на борту самолета DC-8К, записи с космических челноков, наблюдения с научной станции вблизи Форт-Коллинса, а так-же работа других коллективов не от НАСА) были обнаружены ещё несколько видов высотных явлений о которых речь пойдёт ниже (эльфы и джеты).

2.) Эльфы (гало в ионосфере). Огромные пятна овальной или конусообразной формы красного цвета. (Другая более точная формулировка выглядит так: слабосветящиеся вспышки-конусы в форме стремительно расширяющегося кольца диаметром около 400 километров, которое рождается после сильной молнии, ударившей из грозового облака в землю. Ствол молнии становится передающей антенной, от которой стартует мощная электромагнитная волна низкой частоты. За 300 микросекунд волна доходит до высоты 100 километров, где возбуждает красно-фиолетовое свечение молекул азота). Всегда появляются над верхней частью грозового облака прямо над вспышкой молнии. Время жизни – от 3 до 5 мл/сек. Возникают на высотах 80-100 км совместно со спрайтами.

Открыты следующим образом. В 1989 году группа учёных из Минесотского Университета в Миннеаполисе наблюдала за развитием конвективных грозовых ячеек с помощью сверхчувствительной телевизионной техники. Видеокамера, направленная на грозовое облако в районе озера Верхнее, зафиксировала вспышки. С тех пор эльфы начали регистрировать постоянно. Любопытно, что совместная энергия эльфа и спрайта гораздо больше энергии обычного разряда молнии. И из-за этого непонятно: гроза провоцирует огненные факелы над ней, эльфы-спрайты инициируют грозу, или третий неизвестный фактор является причиной возникновения грозового фронта и вспышек над ним?

3.) Голубые джеты (гномы). Один из самых загадочных видов высотных разрядов. Высоты на которых они находятся – от 14 до 50 км. Выглядит джет, как голубой узкий конус, стартующий с верхнего края грозового облака в сторону – от земли. Общая длина их – от 10 до 30 км. Появление не всегда связано с обычными разрядами молний. Обнаружены в 1995 году. Самые интересные — гигантские джеты (голубые стартеры), фиксировали их за всю историю наблюдений около 20 раз — они достигают 90-километровой высоты, т.е. их протяжённость – от тропосферы, до ионосферы, продолжительность до 1 сек. Теория таких разрядов находится в стадии развития, много вопросов и неясностей в самой природе их существования.

4.) Огни Святого Эльма. Разряд в форме светящихся пучков или кисточек, возникающий на острых концах высоких предметов (шпили, башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. д.) обычно голубого или бело-голубого цвета. Имеются разные описания: от танцующего пламени до настоящего фейерверка.

амя не обжигает и не вызывает возгорания, длительность — не более минуты, иногда сопровождается шипящим или свистящим звуком. В науке данный феномен известен как коронный или точечный разряд. Возникает на объектах, особенно одиночных, когда потенциал электрического поля атмосферы достигает значений более 1000 вольт на сантиметр (в ясную погоду это значение около 1 вольта на сантиметр). Огни долгое время были среди моряков знамением божественного вмешательства, поскольку возникали при штормах. Для команды корабля свечение символизировало направляющую длань Святого Эльма — покровителя моряков. Описаны в судовых журналах многих мореплавателей (Колумб, Магеллан и пр.) а так-же произведениях Шекспира, Мелвилла и др.

5.) Нижний мираж (пустынный мираж). Хорошо изучен и наиболее часто (из всех видов миражей) наблюдается. Причина – отражение световых лучей от верхнего, нагретого слоя воздуха. Для появления необходимы: ровная и сильно нагретая поверхность; горячие слои воздуха над ней и более холодные слои над ними (пустыня, асфальтовая дорога, море).

Чаще всего проявляется в том, что на месте земли (или дороги) видно небо, которое из-за колебаний слоёв нагретого воздуха очень напоминает водоём. Каждый дальнобойщик со стажем, не раз видел подобный мираж над асфальтовой дорогой в жаркий солнечный день (на 1-ом фото).

6.) Верхний мираж (эффект Новой земли, полярный мираж, озёрный мираж). Причина появления — отклонение или отражение света в верхних слоях атмосферы (в ясную погоду холодный воздух у поверхности действует как линза и искривляет солнечные лучи).

ление получило научное объяснение и было признано учёными в конце 20 века. Подобные миражи более стабильны и продолжительны, чем нижние миражи, но появляются гораздо реже их. Максимальный эффект достигается при следующих условиях: горизонтальная длина отражающего слоя не менее 400 километров; большая разница температур между слоями воздуха (нижний слой должен быть холоднее верхних).

Проявляется в том, что становится видно находящееся далеко за горизонтом. Благодаря данному эффекту восход Солнца в полярных областях не редко можно увидеть на 2-3 недели раньше. В более умеренных широтах, например у нас в Карелии по той-же причине восход Солнца (в холодное время года) иногда виден на пол-часа раньше подлинного астрономического восхода.

Лично я не раз видел в Белом море верхние миражи, чаще всего они выглядят как приподнятые в туманной дымке далёкие острова над гладью моря. Миражи у нас довольно частое явление, о нём даже предупреждает лоция: http://rivermaps.ru/doc/beloe/…

7.) Сложный мираж (фата-моргана; комбинированный мираж). Возникает, когда из-за разницы температур образуется несколько чередующихся слоёв воздуха разной плотности, способных давать зеркальные отражения. В результате отражения и преломления лучей, на горизонте или над ним возникает по нескольку искажённых изображений, которые могут накладываться друг на друга и быстро меняться во времени. Самый сложный и малоизученный вид миража, механизм появления до конца не ясен.

8.) Ложное Солнце (паргелий). Один из видов гало, выглядит как яркое пятно на уровне Солнца. Возникает из-за преломления солнечного света в упорядоченно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере (гало — оптический феномен, в виде светящегося кольца, диска или ореола вокруг источника света).

9.) Световой столб (солнечный столб). Самый частый вид гало. Представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от яркого источника света. Явление вызывается шестиугольными или столбовидными ледяными кристаллами с параллельными плоскими поверхностями, которые стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе. При формировании светового столба свет отражается от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня. Такие кристаллы наиболее часто образуются в высоких перистых облаках и в перисто-слоистых. Световые столбы (как и паргелий) чаще наблюдаются в холодное время года. Столбы, исходящие от низко расположенных источников света, длиннее, чем солнечные или лунные столбы.

10.) Брокенский призрак (горный призрак, сияние Будды). Громадная тень человека (или предмета) на поверхности облаков или тумана. Эта тень часто бывает окружена цветными кольцами (глория). Из-за движения облачного слоя, очертания призрака на его поверхности могут причудливым образом шевелиться или меняться. Наблюдается в облаке или в тумане, расположеном прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на возвышенности, а источник света — за его спиной.

Внешний вид: отчётливая тень (человека или предмета) и цветные кольца света на облаке (тумане) вокруг неё. Внутри находится голубоватое, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Глория объясняется дифракцией света (отражение света в каплях так, что он возвращается от облака в том же направлении, откуда пришёл).

11.) Лентикулярные облака (линзовидные облака). Образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер. Поток воздуха, проносящийся над земной поверхностью, обтекает препятствия, и при этом образуются воздушные волны. Облака чаще всего зависают с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от двух до пятнадцати километров.

12.) Серебристые облака (мезосферные облака, светящиеся облака). Возникают в мезосфере на высоте 76—85 км. над поверхностью Земли и лучше всего видны в глубоких сумерках (днём они не видны). Наблюдаются в широтах между 43° и 65° (на северо-западе России их можно увидеть в летние-осенние месяцы почти каждый год). Это самые высокие облака в атмосфере Земли, видны только, когда освещены солнцем из-за горизонта (в это время более низкие слои атмосферы находятся в земной тени). Пока до конца не ясна природа появления на такой высоте водяного пара, необходимого для образования серебристых облаков. Они крайне разрежённые и передвигаются в верхних слоях атмосферы со средней скоростью около 27 метров в секунду.

13.) Утренняя глория (облака утренней славы). Вид облаков, наблюдаемый в заливе Карпентария на севере Австралии. Выглядят как очень длинный, круглый вал, находящийся в 100-500-х метрах над землёй, который может достигать 1000 км в длину и перемещаться со скоростью до 60 км/ч. Чаще всего глория наблюдается из города Бьюрктауна в сентябре и ноябре. Необычные облака здесь видели еще с древних времен (местное племя гаррава называло их kangolgi). Изучаются с 1970-х годов и у учёных масса разных гипотез и математических моделей, которые объясняют сложные передвижения облачных масс в этом месте.

14.) Вирга. Дождь, который испаряется не достигая земли (полоса осадков, выходящая из облака и не доходящая до земной поверхности). Испарение происходит из-за сильно нагретого воздуха у поверхности земли. Явление распространено в пустынях и в умеренных широтах, как например запад США и Канада. Вирга может вызвать разные необычные оптические и погодные эффекты. Из-за того, что переход дождевых капель в состояние пара резко снижает температуру воздуха, образуются карманы холодного воздуха, которые могут быстро опускаться, создавая вертикальный порыв, пробивающий (или увлекающий за собой) слои облачности.

15.) Вымеобразные облака (трубчатые облака). Имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются редко, в основном в тропических широтах, их форма связана с особенностями образования тропических циклонов. Ячейки чаще всего резко очерчены и обычно имеют размер около полукилометра.

Несомненно, что какая-то часть из описанных в статье явлений послужила в древности толчком для появления разнообразных религиозно — мистических представлений о природе и вселенной. И надо сказать людей того времени легко понять, ибо даже современному человеку, что насквозь «отравлен» научным мышлением, техническими достижениями и критической логикой, трудно отделаться от ощущения внутреннего трепета при прямом столкновении с любым из этих чудес. Сразу появляется ощущение некой разумной и грандиозной игры совершенно не человеческих и масштабных сил. Подсознательно ловишь себя на том, что хочется поклониться духам или божествам, что управляет всем этим, что-бы задобрить эти могущественные силы. Надо-ли говорить о том, что древних людей подобные желания обуревали гораздо сильнее, поскольку они в то время были больше уязвимы и открыты перед лицом стихий, да и не могли они знать причины возникновения и развития подобных проявлений, поскольку для этого нужны современные методы исследований, знаний и инструментария (хотя догадываться могли). Человечество как общность цивилизаций (этносов, государств) существует примерно около 10 000 лет и только в последние лет 50 у нас есть возможность – во первых наблюдать данные явления не выходя из дома, во вторых – знать первопричину появления всех этих сил природы. Скажем за это спасибо прогрессу науки и учёным.

Статья не является копией чьих-либо материалов, заметок или трудов, так-же она не может считаться академически — научной, поскольку большинство специфических терминов и формулировок упрощено или пропущено. Все фото из интернета.

Источник: magspace.ru

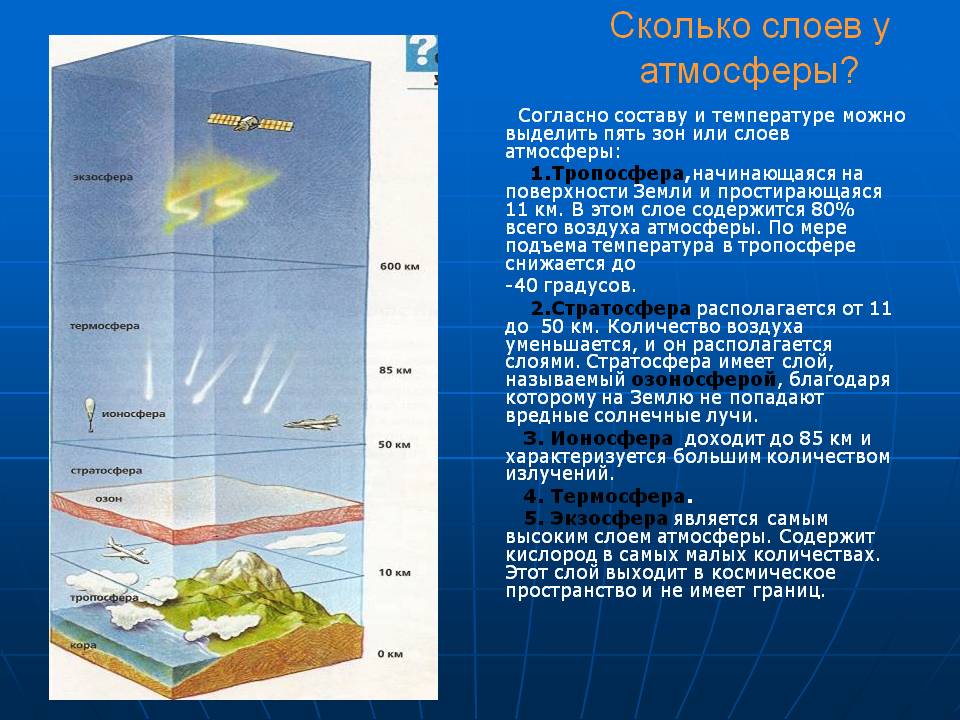

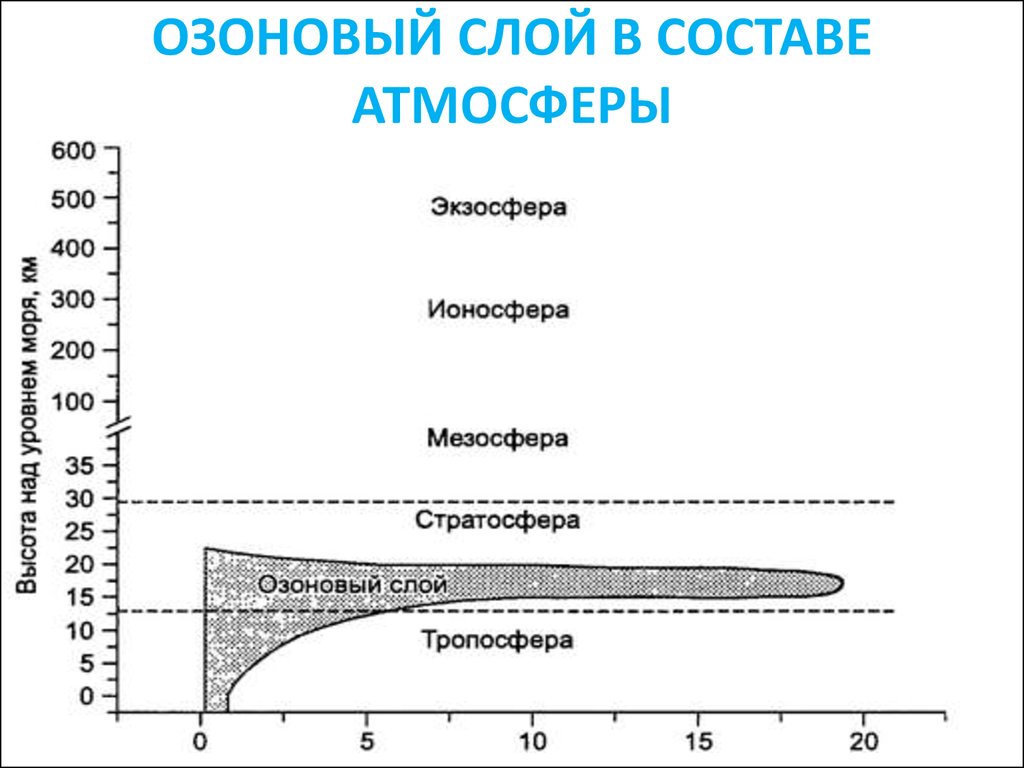

Строение атмосферы

По вертикали А. имеет слоистую структуру, определяемую гл. обр. особенностями вертикального распределения темп-ры (рис.), которое зависит от географич. положения, сезона, времени суток и т. д. Нижний слой А. – тропосфера – характеризуется падением темп-ры с высотой (примерно на 6 °C на 1 км), его высота от 8–10 км в полярных широтах до 16–18 км в тропиках. Благодаря быстрому убыванию плотности воздуха с высотой в тропосфере находится ок. 80% всей массы А. Над тропосферой располагается стратосфера – слой, который характеризуется в общем повышением темп-ры с высотой. Переходный слой между тропосферой и стратосферой называется тропопаузой. В нижней стратосфере до уровня ок. 20 км темп-ра мало меняется с высотой (т. н. изотермич. область) и нередко даже незначительно уменьшается. Выше темп-ра возрастает из-за поглощения УФ-радиации Солнца озоном, вначале медленно, а с уровня 34–36 км – быстрее. Верхняя граница стратосферы – стратопауза – расположена на выс. 50–55 км, соответствующей максимуму темп-ры (260–270 К). Слой А., расположенный на выс. 55–85 км, где темп-ра снова падает с высотой, называется мезосферой, на его верхней границе – мезопаузе – темп-ра достигает летом 150–160 К, а зимой 200–230 К. Над мезопаузой начинается термосфера – слой, характеризующийся быстрым повышением темп-ры, достигающей на выс. 250 км значений 800–1200 К. В термосфере поглощается корпускулярная и рентгеновская радиация Солнца, тормозятся и сгорают метеоры, поэтому она выполняет функцию защитного слоя Земли. Ещё выше находится экзосфера, откуда атмосферные газы рассеиваются в мировое пространство за счёт диссипации и где происходит постепенный переход от А. к межпланетному пространству.

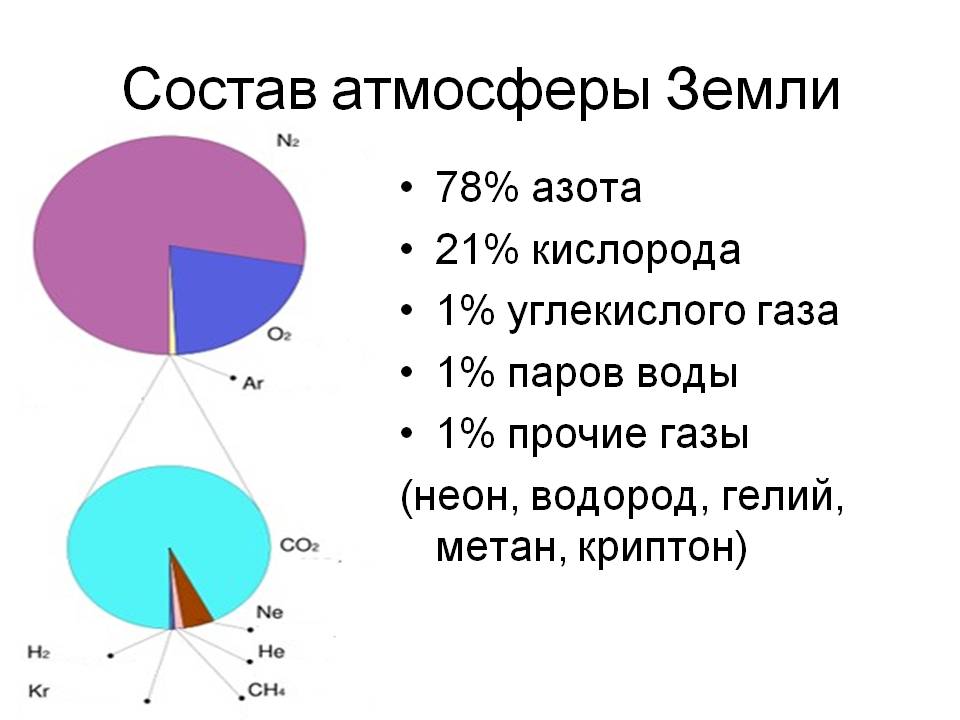

Состав атмосферы

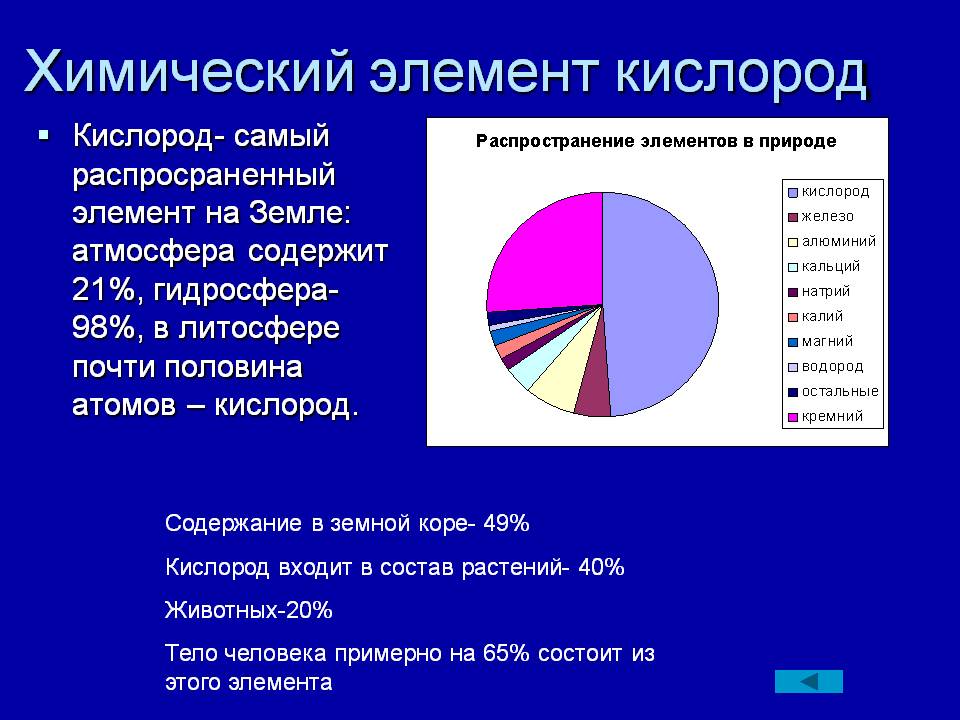

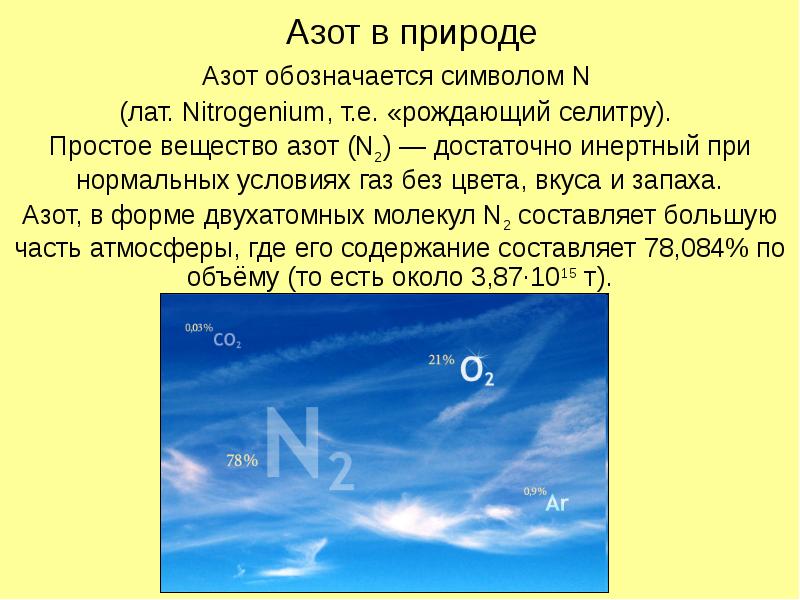

До выс. ок. 100 км А. практически однородна по химич. составу и ср. молекулярная масса воздуха (ок. 29) в ней постоянна. Вблизи поверхности Земли А. состоит из азота (ок. 78,1% по объёму) и кислорода (ок. 20,9%), а также содержит малые количества аргона, диоксида углерода (углекислого газа), неона и др. постоянных и переменных компонентов (см. Воздух).

Кроме того, А. содержит небольшие количества озона, оксидов азота, аммиака, радона и др. Относит. содержание осн. составляющих воздуха постоянно во времени и однородно в разных географич. районах. Содержание водяного пара и озона переменно в пространстве и времени; несмотря на малое содержание, их роль в атмосферных процессах весьма существенна.

Выше 100–110 км происходит диссоциация молекул кислорода, углекислого газа и водяного пара, поэтому молекулярная масса воздуха уменьшается. На выс. ок. 1000 км начинают преобладать лёгкие газы – гелий и водород, а ещё выше А. Земли постепенно переходит в межпланетный газ.

Наиболее важная переменная компонента А. – водяной пар, который поступает в А. при испарении с поверхности воды и влажной почвы, а также путём транспирации растениями. Относит. содержание водяного пара меняется у земной поверхности от 2,6% в тропиках до 0,2% в полярных широтах. С высотой оно быстро падает, убывая наполовину уже на выс. 1,5–2 км. В вертикальном столбе А. в умеренных широтах содержится ок. 1,7 см «слоя осаждённой воды». При конденсации водяного пара образуются облака, из которых выпадают осадки атмосферные в виде дождя, града, снега.

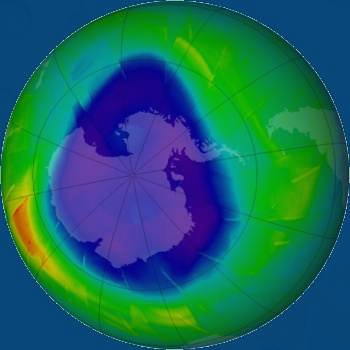

Важной составляющей атмосферного воздуха является озон, сосредоточенный на 90% в стратосфере (между 10 и 50 км), ок. 10% его находится в тропосфере. Озон обеспечивает поглощение жёсткой УФ-радиации (с длиной волны менее 290 нм), и в этом – его защитная роль для биосферы. Значения общего содержания озона меняются в зависимости от широты и сезона в пределах от 0,22 до 0,45 см (толщина слоя озона при давлении $p=$ 1 атм и темп-ре $T=$ 0 °C). В озоновых дырах, наблюдаемых весной в Антарктике с нач. 1980-х гг., содержание озона может падать до 0,07 см. Оно увеличивается от экватора к полюсам и имеет годовой ход с максимумом весной и минимумом осенью, причём амплитуда годового хода мала в тропиках и растёт к высоким широтам. Существенной переменной компонентой А. является углекислый газ, содержание которого в атмосфере за последние 200 лет выросло на 35%, что объясняется в осн. антропогенным фактором. Наблюдается его широтная и сезонная изменчивость, связанная с фотосинтезом растений и растворимостью в морской воде (согласно закону Генри, растворимость газа в воде уменьшается с ростом её темп-ры).

Важную роль в формировании климата планеты играет атмосферный аэрозоль – взвешенные в воздухе твёрдые и жидкие частицы размером от нескольких нм до десятков мкм. Различаются аэрозоли естественного и антропогенного происхождения. Аэрозоль образуется в процессе газофазных реакций из продуктов жизнедеятельности растений и хозяйств. деятельности человека, вулканич. извержений, в результате подъёма пыли ветром с поверхности планеты, особенно с её пустынных регионов, а также образуется из космич. пыли, попадающей в верхние слои А. Бóльшая часть аэрозоля сосредоточена в тропосфере, аэрозоль от вулканич. извержений образует т. н. слой Юнге на выс. ок. 20 км. Наибольшее количество антропогенного аэрозоля попадает в А. в результате работы автотранспорта и ТЭЦ, химич. производств, сжигания топлива и др. Поэтому в некоторых районах состав А. заметно отличается от обычного воздуха, что потребовало создания спец. службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

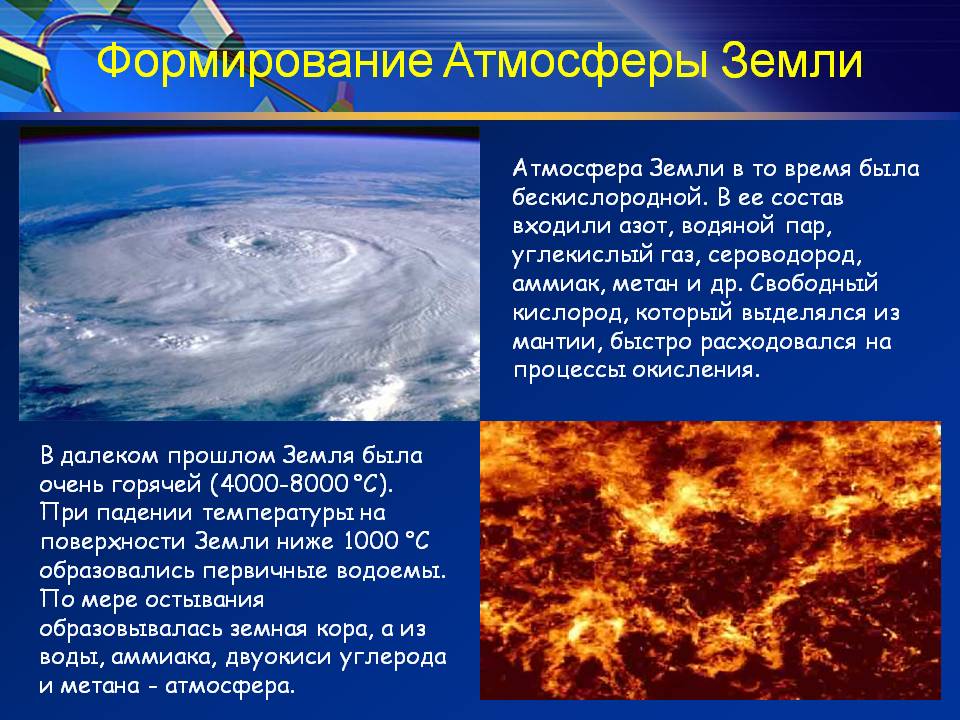

Эволюция атмосферы

Совр. А. имеет, по-видимому, вторичное происхождение: она образовалась из газов, выделенных твёрдой оболочкой Земли после завершения формирования планеты ок. 4,5 млрд. лет назад. В течение геологич. истории Земли А. претерпевала значит. изменения своего состава под влиянием ряда факторов: диссипации (улетучивания) газов, преим. более лёгких, в космич. пространство; выделения газов из литосферы в результате вулканич. деятельности; химич. реакций между компонентами А. и породами, слагающими земную кору; фотохимич. реакций в самой А. под влиянием солнечного УФ-излучения; аккреции (захвата) материи межпланетной среды (напр., метеорного вещества). Развитие А. тесно связано с геологич. и геохимич. процессами, а последние 3–4 млрд. лет также с деятельностью биосферы. Значит. часть газов, составляющих совр. А. (азот, углекислый газ, водяной пар), возникла в ходе вулканич. деятельности и интрузии, выносившей их из глубин Земли. Кислород появился в заметных количествах ок. 2 млрд. лет тому назад как результат деятельности фотосинтезирующих организмов, первоначально зародившихся в поверхностных водах океана.

По данным о химич. составе карбонатных отложений получены оценки количества углекислого газа и кислорода в А. геологического прошлого. На протяжении фанерозоя (последние 570 млн. лет истории Земли) количество углекислого газа в А. изменялось в широких пределах в соответствии с уровнем вулканич. активности, темп-рой океана и уровнем фотосинтеза. Большую часть этого времени концентрация углекислого газа в А. была значительно выше современной (до 10 раз). Количество кислорода в А. фанерозоя существенно изменялось, причём преобладала тенденция к его увеличению. В А. докембрия масса углекислого газа была, как правило, больше, а масса кислорода – меньше по сравнению с А. фанерозоя. Колебания количества углекислого газа оказывали в прошлом существенное влияние на климат, усиливая парниковый эффект при росте концентрации углекислого газа, благодаря чему климат на протяжении осн. части фанерозоя был гораздо теплее по сравнению с совр. эпохой.

Атмосфера и жизнь

Без А. Земля была бы мёртвой планетой. Органич. жизнь протекает в тесном взаимодействии с А. и связанными с ней климатом и погодой. Незначительная по массе по сравнению с планетой в целом (примерно миллионная часть), А. является непременным условием для всех форм жизни. Наибольшее значение из атмосферных газов для жизнедеятельности организмов имеют кислород, азот, водяной пар, углекислый газ, озон. При поглощении углекислого газа фотосинтезирующими растениями создаётся органич. вещество, используемое как источник энергии подавляющим большинством живых существ, включая человека. Кислород необходим для существования аэробных организмов, для которых приток энергии обеспечивается реакциями окисления органич. вещества. Азот, усваиваемый некоторыми микроорганизмами (азотофиксаторами), необходим для минер. питания растений. Озон, поглощающий жёсткое УФ-излучение Солнца, значительно ослабляет эту вредную для жизни часть солнечной радиации. Конденсация водяного пара в А., образование облаков и последующее выпадение атмосферных осадков поставляют на сушу воду, без которой невозможны никакие формы жизни. Жизнедеятельность организмов в гидросфере во многом определяется количеством и химич. составом атмосферных газов, растворённых в воде. Поскольку химич. состав А. существенно зависит от деятельности организмов, биосферу и А. можно рассматривать как часть единой системы, поддержание и эволюция которой (см. Биогеохимические циклы) имела большое значение для изменения состава А. на протяжении истории Земли как планеты.

Радиационный, тепловой и водный балансы атмосферы

Солнечная радиация является практически единств. источником энергии для всех физич. процессов в А. Главная особенность радиац. режима А. – т. н. парниковый эффект: А. достаточно хорошо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, но активно поглощает тепловое длинноволновое излучение земной поверхности, часть которого возвращается к поверхности в форме встречного излучения, компенсирующего радиац. потерю тепла земной поверхностью (см. Атмосферное излучение). В отсутствие А. ср. темп-ра земной поверхности была бы –18 °C, в действительности она 15 °C. Приходящая солнечная радиация частично (ок. 20%) поглощается в А. (гл. обр. водяным паром, каплями воды, углекислым газом, озоном и аэрозолями), а также рассеивается (ок. 7%) на частицах аэрозоля и флуктуациях плотности (рэлеевское рассеяние). Суммарная радиация, достигая земной поверхности, частично (ок. 23%) отражается от неё. Коэф. отражения определяется отражат. способностью подстилающей поверхности, т. н. альбедо. В среднем альбедо Земли для интегрального потока солнечной радиации близко к 30%. Оно меняется от нескольких процентов (сухая почва и чернозём) до 70–90% для свежевыпавшего снега. Радиац. теплообмен между земной поверхностью и А. существенно зависит от альбедо и определяется эффективным излучением поверхности Земли и поглощённым ею противоизлучением А. Алгебраич. сумма потоков радиации, входящих в земную атмосферу из космич. пространства и уходящих из неё обратно, называется радиационным балансом.

Преобразования солнечной радиации после её поглощения А. и земной поверхностью определяют тепловой баланс Земли как планеты. Гл. источник тепла для А. – земная поверхность; теплота от неё передаётся не только в виде длинноволнового излучения, но и путём конвекции, а также выделяется при конденсации водяного пара. Доли этих притоков теплоты равны в ср. 20%, 7% и 23% соответственно. Сюда же добавляется ок. 20% теплоты за счёт поглощения прямой солнечной радиации. Поток солнечной радиации за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную вне А. на ср. расстоянии от Земли до Солнца (т. н. солнечная постоянная), равен 1367 Вт/м2, изменения составляют 1–2 Вт/м2 в зависимости от цикла солнечной активности. При планетарном альбедо ок. 30% средний по времени глобальный приток солнечной энергии к планете составляет 239 Вт/м2. Поскольку Земля как планета испускает в космос в среднем такое же количество энергии, то, согласно закону Стефана – Больцмана, эффективная темп-ра уходящего теплового длинноволнового излучения 255 К (–18 °C). В то же время ср. темп-ра земной поверхности составляет 15 °C. Разница в 33 °C возникает за счёт парникового эффекта.

Водный баланс А. в целом соответствует равенству количества влаги, испарившейся с поверхности Земли, количеству осадков, выпадающих на земную поверхность. А. над океанами получает больше влаги от процессов испарения, чем над сушей, а теряет в виде осадков 90%. Избыток водяного пара над океанами переносится на континенты воздушными потоками. Количество водяного пара, переносимого в А. с океанов на континенты, равно объёму стока рек, впадающих в океаны.

Движение воздуха

Земля имеет шарообразную форму, поэтому к её высоким широтам приходит гораздо меньше солнечной радиации, чем к тропикам. Вследствие этого между широтами возникают большие температурные контрасты. На распределение темп-ры в существенной мере влияет также взаимное расположение океанов и континентов. Из-за большой массы океанич. вод и высокой теплоёмкости воды сезонные колебания темп-ры поверхности океана значительно меньше, чем суши. В связи с этим в средних и высоких широтах темп-ра воздуха над океанами летом заметно ниже, чем над континентами, а зимой – выше.

Неодинаковый разогрев А. в разных областях земного шара вызывает неоднородное по пространству распределение атмосферного давления. На уровне моря распределение давления характеризуется относительно низкими значениями вблизи экватора, увеличением в субтропиках (поясá высокого давления) и понижением в средних и высоких широтах. При этом над материками внетропич. широт давление зимой обычно повышено, а летом понижено, что связано с распределением темп-ры. Под действием градиента давления воздух испытывает ускорение, направленное от областей с высоким давлением к областям с низким, что приводит к перемещению масс воздуха. На движущиеся воздушные массы действуют также отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса), сила трения, убывающая с высотой, а при криволинейных траекториях и центробежная сила. Большое значение имеет турбулентное перемешивание воздуха (см. Турбулентность в атмосфере).

С планетарным распределением давления связана сложная система воздушных течений (общая циркуляция атмосферы). В меридиональной плоскости в среднем прослеживаются две или три ячейки меридиональной циркуляции. Вблизи экватора нагретый воздух поднимается и опускается в субтропиках, образуя ячейку Хэдли. Там же опускается воздух обратной ячейки Феррела. В высоких широтах часто прослеживается прямая полярная ячейка. Скорости меридиональной циркуляции порядка 1 м/с или меньше. Из-за действия силы Кориолиса в большей части А. наблюдаются зап. ветры со скоростями в средней тропосфере ок. 15 м/с. Существуют сравнительно устойчивые системы ветров. К ним относятся пассаты – ветры, дующие от поясов высокого давления в субтропиках к экватору с заметной вост. составляющей (с востока на запад). Достаточно устойчивы муссоны – воздушные течения, имеющие чётко выраженный сезонный характер: они дуют с океана на материк летом и в противоположном направлении зимой. Особенно регулярны муссоны Индийского ок. В средних широтах движение воздушных масс имеет в осн. зап. направление (с запада на восток). Это зона атмосферных фронтов, на которых возникают крупные вихри – циклоны и антициклоны, охватывающие мн. сотни и даже тысячи километров. Циклоны возникают и в тропиках; здесь они отличаются меньшими размерами, но очень большими скоростями ветра, достигающего ураганной силы (33 м/с и более), т. н. тропические циклоны. В Атлантике и на востоке Тихого ок. они называются ураганами, а на западе Тихого ок. – тайфунами. В верхней тропосфере и нижней стратосфере в областях, разделяющих прямую ячейку меридиональной циркуляции Хэдли и обратную ячейку Феррела, часто наблюдаются сравнительно узкие, в сотни километров шириной, струйные течения с резко очерченными границами, в пределах которых ветер достигает 100–150 и даже 200 м/с.

Климат и погода

Различие в количестве солнечной радиации, приходящей на разных широтах к разнообразной по физич. свойствам земной поверхности, определяет многообразие климатов Земли. От экватора до тропич. широт темп-ра воздуха у земной поверхности в ср. 25–30 °C и мало меняется в течение года. В экваториальном поясе обычно выпадает много осадков, что создаёт там условия избыточного увлажнения. В тропич. поясах количество осадков уменьшается и в ряде областей становится очень малым. Здесь располагаются обширные пустыни Земли.

В субтропич. и средних широтах темп-ра воздуха значительно меняется в течение года, причём разница между темп-рами лета и зимы особенно велика в удалённых от океанов областях континентов. Так, в некоторых районах Вост. Сибири годовая амплитуда темп-ры воздуха достигает 65 °C. Условия увлажнения в этих широтах весьма разнообразны, зависят в осн. от режима общей циркуляции А. и существенно меняются от года к году.

В полярных широтах темп-ра остаётся низкой в течение всего года, даже при наличии её заметного сезонного хода. Это способствует широкому распространению ледового покрова на океанах и суше и многолетнемёрзлых пород, занимающих в России св. 65% её площади, в осн. в Сибири.

За последние десятилетия стали всё более заметны изменения глобального климата. Темп-ра повышается больше в высоких широтах, чем в низких; больше зимой, чем летом; больше ночью, чем днём. За 20 в. ср.-годовая темп-ра воздуха у земной поверхности в России выросла на 1,5–2 °C, причём в отд. районах Сибири наблюдается повышение на неск. градусов. Это связывается с усилением парникового эффекта вследствие роста концентрации малых газовых примесей.

Погода определяется условиями циркуляции А. и географич. положением местности, она наиболее устойчива в тропиках и наиболее изменчива в средних и высоких широтах. Более всего погода меняется в зонах смены воздушных масс, обусловленных прохождением атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, несущих осадки и усиление ветра. Данные для прогноза погоды собираются на наземных метеостанциях, морских и воздушных судах, с метеорологич. спутников. См. также Метеорология.

Оптические, акустические и электрические явления в атмосфере

При распространении электромагнитного излучения в А. в результате рефракции, поглощения и рассеяния света воздухом и разл. частицами (аэрозоль, кристаллы льда, капли воды) возникают разнообразные оптич. явления: радуга, венцы, гало, мираж и др. Рассеяние света обусловливает видимую высоту небесного свода и голубой цвет неба. Дальность видимости предметов определяется условиями распространения света в А. (см. Атмосферная видимость). От прозрачности А. на разл. длинах волн зависят дальность связи и возможность обнаружения объектов приборами, в т. ч. возможность астрономич. наблюдений с поверхности Земли. Для исследований оптич. неоднородностей стратосферы и мезосферы важную роль играет явление сумерек. Напр., фотографирование сумерек с космич. аппаратов позволяет обнаруживать аэрозольные слои. Особенности распространения электромагнитного излучения в А. определяют точность методов дистанционного зондирования её параметров. Все эти вопросы, как и мн. другие, изучает атмосферная оптика. Рефракция и рассеяние радиоволн обусловливают возможности радиоприёма (см. Распространение радиоволн).

Распространение звука в А. зависит от пространственного распределения темп-ры и скорости ветра (см. Атмосферная акустика). Оно представляет интерес для зондирования А. дистанц. методами. Взрывы зарядов, запускаемых ракетами в верхнюю А., дали богатую информацию о системах ветров и ходе темп-ры в стратосфере и мезосфере. В устойчиво стратифицированной А., когда темп-ра падает с высотой медленнее адиабатического градиента (9,8 К/км), возникают т. н. внутренние волны. Эти волны могут распространяться вверх в стратосферу и даже в мезосферу, где они затухают, способствуя усилению ветра и турбулентности.

Отрицательный заряд Земли и обусловленное им электрич. поле А. вместе с электрически заряженными ионосферой и магнитосферой создают глобальную электрич. цепь. Важную роль при этом играет образование облаков и грозового электричества. Опасность грозовых разрядов вызвала необходимость разработки методов грозозащиты зданий, сооружений, линий электропередач и связи. Особую опасность это явление представляет для авиации. Грозовые разряды вызывают атмосферные радиопомехи, получившие назв. атмосфериков (см. Свистящие атмосферики). Во время резкого увеличения напряжённости электрич. поля наблюдаются светящиеся разряды, возникающие на остриях и острых углах предметов, выступающих над земной поверхностью, на отд. вершинах в горах и др. (Эльма огни). А. всегда содержит сильно меняющееся в зависимости от конкретных условий количество лёгких и тяжёлых ионов, которые определяют электрич. проводимость А. Главные ионизаторы воздуха у земной поверхности – излучение радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре и в А., а также космич. лучи. См. также Атмосферное электричество.

Влияние человека на атмосферу

В течение последних столетий происходил рост концентрации парниковых газов в А. вследствие хозяйств. деятельности человека. Процентное содержание углекислого газа возросло с 2,86 10–2 двести лет назад до 3,8·10–2 в 2005, содержание метана – с 0,7· 10–4 примерно 300–400 лет назад до 1,8·10–4 в нач. 21 в.; ок. 20% в прирост парникового эффекта за последнее столетие дали фреоны, которых практически не было в А. до сер. 20 в. Эти вещества признаны разрушителями стратосферного озона, и их производство запрещено Монреальским протоколом 1987. Рост концентрации углекислого газа в А. вызван сжиганием всё возрастающих количеств угля, нефти, газа и др. видов углеродного топлива, а также сведе́нием лесов, в результате чего уменьшается поглощение углекислого газа путём фотосинтеза. Концентрация метана увеличивается с ростом добычи нефти и газа (за счёт его потерь), а также при расширении посевов риса и увеличении поголовья крупного рогатого скота. Всё это способствует потеплению климата.

Для изменения погоды разработаны методы активного воздействия на атмосферные процессы. Они применяются для защиты с.-х. растений от градобития путём рассеивания в грозовых облаках спец. реагентов. Существуют также методы рассеяния туманов в аэропортах, защиты растений от заморозков, воздействия на облака с целью увеличения осадков в нужных местах или для рассеяния облаков в моменты массовых мероприятий.

Изучение атмосферы

Сведения о физич. процессах в А. получают прежде всего из метеорологических наблюдений, которые проводятся глобальной сетью постоянно действующих метеорологич. станций и постов, расположенных на всех континентах и на мн. островах. Ежедневные наблюдения дают сведения о темп-ре и влажности воздуха, атмосферном давлении и осадках, облачности, ветре и др. Наблюдения за солнечной радиацией и её преобразованиями проводятся на актинометрич. станциях. Большое значение для изучения А. имеют сети аэрологич. станций, на которых при помощи радиозондов выполняются метеорологич. измерения до выс. 30–35 км. На ряде станций проводятся наблюдения за атмосферным озоном, электрич. явлениями в А., химич. составом воздуха.

Данные наземных станций дополняются наблюдениями на океанах, где действуют «суда погоды», постоянно находящиеся в определённых районах Мирового ок., а также метеорологич. сведениями, получаемыми с н.-и. и др. судов.

Всё больший объём сведений об А. в последние десятилетия получают с помощью метеорологич. спутников, на которых установлены приборы для фотографирования облаков и измерения потоков ультрафиолетовой, инфракрасной и микроволновой радиации Солнца. Спутники позволяют получать сведения о вертикальных профилях темп-ры, облачности и её водозапасе, элементах радиац. баланса А., о темп-ре поверхности океана и др. Используя измерения рефракции радиосигналов с системы навигац. спутников, удаётся определять в А. вертикальные профили плотности, давления и темп-ры, а также влагосодержания. С помощью спутников стало возможным уточнить величину солнечной постоянной и планетарного альбедо Земли, строить карты радиац. баланса системы Земля – А., измерять содержание и изменчивость малых атмосферных примесей, решать мн. др. задачи физики атмосферы и мониторинга окружающей среды.

Источник: bigenc.ru

Тропосфера

Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м

Тропопауза

Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.

Стратосфера

Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.

Стратопауза

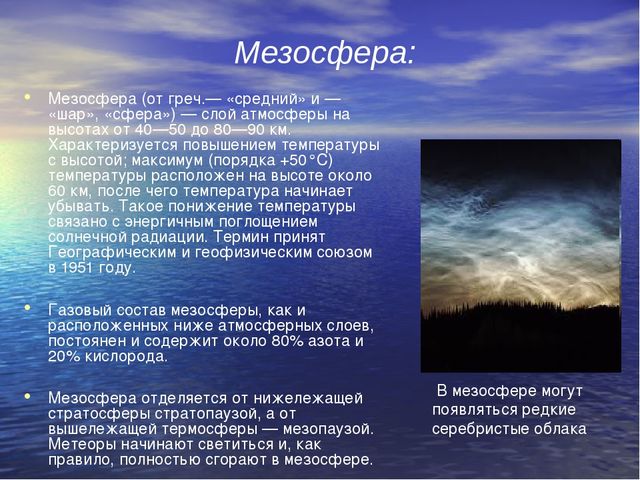

Мезосфера

Мезопауза

Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).

Линия Кармана

Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.

Граница атмосферы Земли

Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.

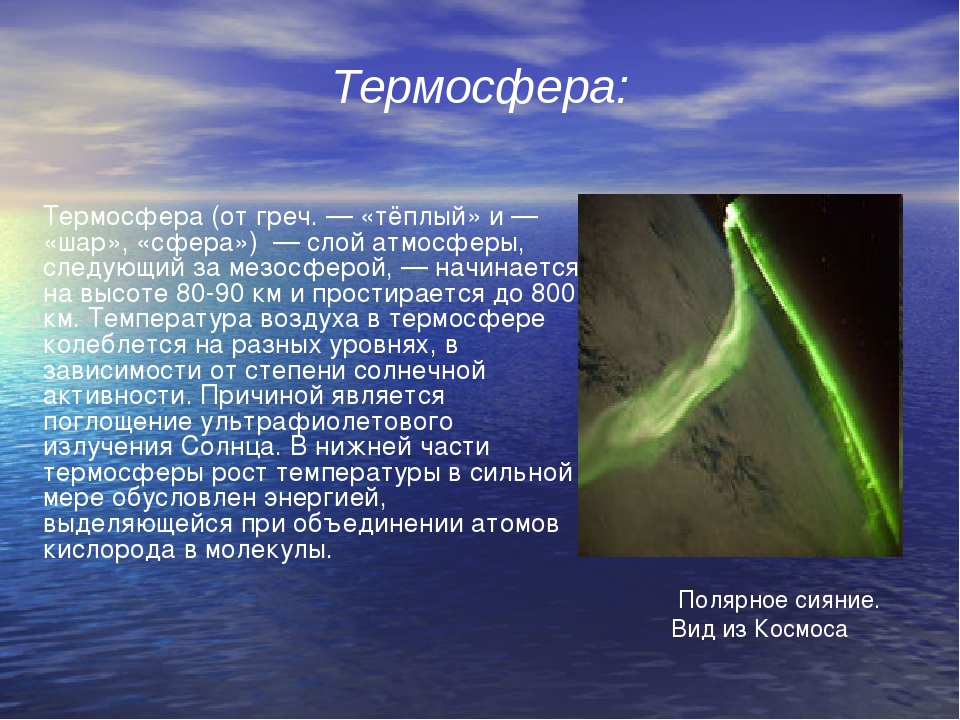

Термосфера

Термопауза

Область атмосферы прилегающая сверху к термосфере. В этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура фактически не меняется с высотой.

Экзосфера (сфера рассеяния)

Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).

До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200—250 км соответствует температуре ~150 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.

На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.

На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.

В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.

Источник: meteoinfo.ru

Атмосфера поверхности земли

Оболочка, которая покрывает нашу землю, называется атмосферой. Слово «атмосфера» в переводе с греческого означает — atmos — пар и spharia — шар. Формирование ее началось много миллиардов лет назад. Изначально она состояла из гелия и водорода, но в результате природных явлений, в которых принимали участие вулканы, атмосфера приобрела другой состав. Вулканы, во время извержения, выбрасывали газы, которые, впоследствии, вошли в состав атмосферы. Начался газообмен с водой, живыми организмами.

Атмосфера состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают парниковый эффект: впускает тепло и не выпускает назад. Простирается атмосфера на несколько тысяч километров над землей и далее плавно переходит в космос. Воздух, которым мы дышим, тоже находится в атмосфере. Теперь, представьте, что было бы, если бы не было атмосферы.

Все природные явления, дождь, снег, гроза, ураганы, происходят в атмосфере.

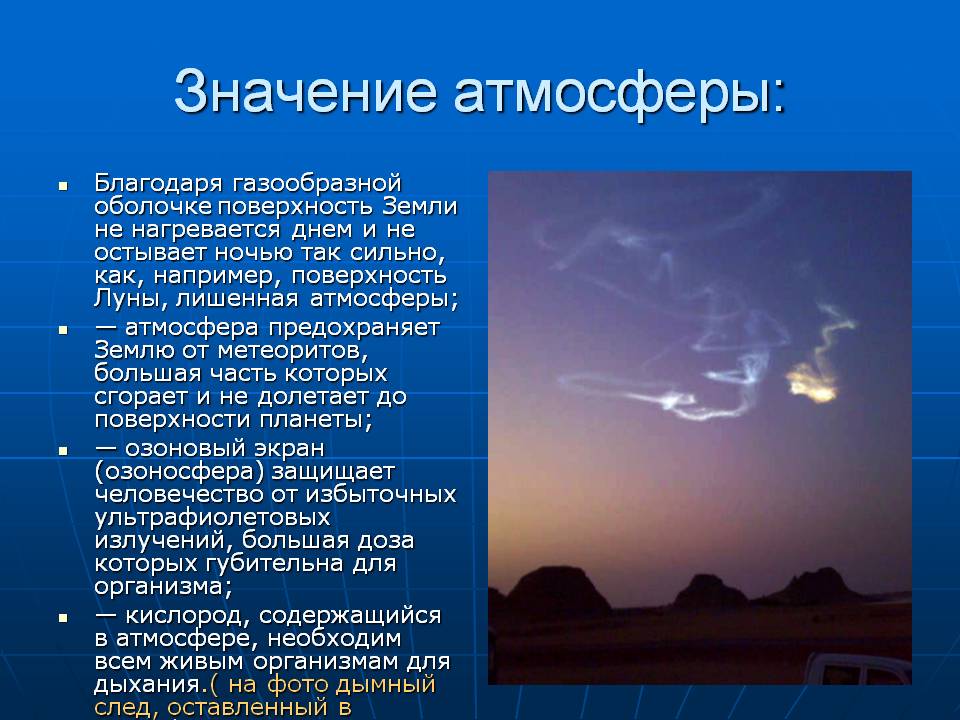

Значение атмосферы для земли

Трудно переоценить значение атмосферы земли.

- Газовая оболочка способствует тому, что, земля не остывает ночью и не нагревается сильно днем. Луна, например, лишена атмосферы, поэтому на ней нет таких благоприятных условий.

- Метеориты, которые время от времени, летят в сторону земли, сгорают в слоях атмосферы, чем защищают ее от удара.

- Ультрафиолет, который исходит от солнца, не доходит в полном объеме до земли, так как в качестве защиты выступает атмосфера. Ультрафиолетовые лучи, в большом количестве, очень вредны для всего живого.

- Одной из составляющей атмосферы является кислород, которым мы дышим.

- Вода свершает кругооборот в атмосфере, воздушные массы движутся — благодаря этому, поддерживается влажность и температура, комфортные для жизни.

Атмосфера для жизни на земле

Атмосфера, в результате эволюции, прошла большой путь, прежде чем создались условия, благоприятные для всего живого. Если говорить о том, в какой части атмосферы, человек может дышать, это зона не превышает 5 км над уровнем моря. Выше этой отметки наступает кислородное голодание.

Ежедневно, метеориты, массой около 100 тон, летят в сторону Земли. Атмосфера надежно защищает Землю от них.

Если бы не было атмосферы, на земле отсутствовал бы звук, который вызван колебаниями частиц воздуха. Тепло на земле, тоже благодаря атмосфере, так как атмосфера не дает теплу уйти в открытый космос. Небо голубого цвета потому, что лучи солнца, проходя через атмосферу, как через линзу, разлагаются на цвета.

Строение атмосферы земли

Между слоями атмосферы нет четких границ. Между ними есть пространства, которые считаются переходными. Переходные зоны между слоями, принято называть карманами. Здесь происходят основные изменения. Разные уровни атмосферы характерны определенными свойствами — температурой, плотностью, составом воздуха.

- Тропосфера

- Стратосфера

- Мезосфера

- Термосфера

- Экзосфера

- Ионосфера

Пространства между слоями, называются — тропопауза, стратопауза, мезопауза. Именно здесь осуществляется переход от одного слоя к другому.

Космический корабль, шаттл, находится в»кармане». На фото видны все слои атмосферы.

Слои атмосферы земли по порядку от поверхности земли

Тропосфера — самый близкий к земле слой атмосферы, характерный высокой плотностью, Именно в этой части мы сейчас находимся. Именно здесь происходят все погодные изменения, формируются облака, образуются ветра. Чем выше вверх, в тропосфере температура понижается. На фотографии ниже — слои атмосферы, самый нижний — тропосфера.

Стратосфера — этот слой характерен большим содержанием азота. Облаков здесь почти нет, так как очень маленькое содержание пара. В отличие от тропосферы, температура повышается с набором высоты. Именно здесь совершают свои полеты самолеты. Разряженный воздух и низкая температура, позволяют экономить топливо.

Мезосфера — самый малоизученный слой. Летать могут здесь только самолеты с ракетным двигателем и то не больше 15-ти минут. Здесь давление газов очень маленькое и летательный аппарат зависнет в воздухе. В этом слое происходят фото-химические процессы, именно здесь обеспечивается голубое сияние неба.

Термосфера — самый протяженный слой атмосферы. Здесь температура достигает +2000 градусов. Но ощущается как очень холодная. Это происходит потому, что молекул газа очень мало для переноса тепла. Термосфера, это, по сути, открытый космос. Именно в этот слой был запущен первый спутник с Юрием Гагариным на борту. В этом слое летают спутники, которые изучают поверхность Земли.

Экзосфера — самый верхний слой, после которого начинается космос. Состоит в основном из водорода. Через этот слой происходит улетучивание газов в атмосферу.

Ионосфера — смесь газов в этом слое очень маленькая. Поэтому воздух здесь разряженный и полеты космических кораблей невозможны. Ионосфера состоит из трех слоев, каждый из которых имеет свои характеристики. Недавние исследования показали, что ионосфера отражает радиоволны и тем самым, способствует передаче коротковолновых радиосигналов.

Состав атмосферы земли

Атмосфера земли имеет состав, который состоит из газов, пыли, солей, продуктов горения, различных примесей. Основная составляющая — это газы. Состав газов не является постоянной величиной и все время меняется.

- Углекислый газ является важным компонентом. Он необходим растениям, которые его поглощают, а выделяют кислород. Так же он образуется от горения и гниения. Если бы не было углекислого газа, растения не смогли бы жить.

- Кислород — играет большую и, даже, главную роль в жизни человека и животных. Без кислорода не было бы жизни на земле.

- Водяной пар — содержание его в атмосфере колеблется от 1 до 4 процентов. Это зависит от температуры воздуха. При низкой температуре его количество уменьшается, а при высокой, увеличивается.

- Наличие других газов, в атмосфере, очень мало. Неон, гелий, метан, водород и др. — менее 1 процента.

- Азот — его концентрация самая большая, это самый малоактивный газ. Человек при дыхании, вдыхает, в том числе, и азот, но организм человека, азот не усваивает. В атмосфере он необходим, чтобы разбавить кислород, так как, в чистом виде, кислород опасен.

- Озон — защищает нас от ультрафиолета. Но, наше время, в результате деятельности человека, характерно разрушением озонового слоя. Ведется очень важная работа, всеми странами мира, по его восстановлению.

В результате деятельности человека — развитие промышленности, переработке природных ресурсов, в атмосферу выбрасывается много вредных веществ, которые образуют озоновые дыры. В озоновые дыры проникают ультрафиолетовые лучи и пагубно влияют на все живое. Ученые всего мира решают эту проблему.

Высота атмосферы земли

Слои атмосферы находятся на разном уровне от земли и уходят вверх на определенное количество километров.

Тропосфера — в самой верхней точке достигает 18 км — на тропической широте. В широтах полярных — 8-10 км,

Стратосфера — распространяется на высоту 50-55 км, этот слой характерен большим количеством озона. Температура здесь повышается и достигает отметки 0,8 градусов.

Мезосфера — находится на высоте — 80-85 км. Наличие свободных радикалов обеспечивает северное сияние.

Термосфера — начинается с 80-го километра и распространяется дальше на 800 км. Воздух здесь способен нагреваться до 1000 градусов тепла. Колебания температуры — 100 градусов в ту или другую сторону.

Ионосфера — объединение термосферы и мезосферы.

Масса атмосферы земли

Как и всякое физическое тело, атмосфера имеет вес. По сравнению с массой земли, масса атмосферы очень мала и она составляет всего лишь одну миллионную долю от массы земли — 5,15*1015 т., т.е., приблизительно 5 квадриллионов миллионов тонн!

Масса кислорода в атмосфере земли

Содержание кислорода в атмосфере оптимально для жизнедеятельности человека. Его количество составляет 21 процент. Масса кислорода в атмосфере Земли: 5.15 * * 0.231 = 1.08 * кг. Избыток как и недостаток его, влияет пагубно на человека. Большое количество кислорода в составе атмосферы, может привести к разрушению тканей и слепоте. Недостаток кислорода ведет к летальным последствиям. Уравновешивают уровень кислорода растения, которые вдыхают углекислый газ, а выдыхают кислород. Если кислород вступает в реакцию с водородом и углеродом, получается окисление. Например, со временем странницы книг желтеют — это результат окисления.

Небо над землей голубого цвета, благодаря, кислороду, так как он рассеивает солнечные лучи. Из космоса видно, что землю окутывает дымка голубого цвета.

Азот в атмосфере земли

Азот в составе атмосферы составляет самый большой процент из всех газов — 78 процентов. Образовался он, путем выделения горных пород, извержения вулканов. Молекулы азота обладают малой скоростью и низкой способностью соединяться с другими веществами. В результате, азот накапливался длительное время в атмосфере и является «разбавителем» кислорода. Если бы не было азота, от одной искры на земле сгорела бы вся растительность.

Вода в атмосфере земли

Вода и все ее составляющие, несомненно, играют важную роль, как на земле, так и в атмосфере. Она может находиться в трех состояниях — жидком, газообразном и твердом. Жидкое — дождь, газообразное — пар,твердое — лед. Не смотря на то, что ее соотношение в атмосфере очень мало, значение ее огромное.

- Облака и пар задерживают и поглощают радиацию, которая идет от солнца.

- Задерживают тепло в виде испарения, которое идет от земли.

- Погоду и климат определяет вода, которая находится в атмосфере.

Распределение воды в атмосфере очень неравномерно. Например, над пустынями она составляет 0,01%, над другими регионами — до 4%. Общая масса ее составляет приблизительно 400 тысяч пирамид Хеопса, 1,5 триллиона тонн. Непрерывно происходит круговорот воды — на землю льется дождь, восполняя водой, реки и моря, а с водоемов вода, наоборот, испаряется и поднимается вверх.

Эволюция атмосферы земли

Земля сформировалась 4,5 миллиардов лет назад. С ее развитием формировалась и атмосфера. Ее состав поначалу, конечно же, был другой. Только в процессе эволюции, сложных химических процессов, атмосфера смогла достичь того состояния, в котором находится сейчас.

В далекие времена, атмосфера земли была очень тонкая. Метеориты, которые падали на землю, образовывали круглые озера. Это видно на картинке.

Первыми элементами, которые окружали нашу планету, были гелий и водород. Концентрация их в атмосфере была очень мала, кроме того, эти подвижные вещества, с легкостью улетали в космос, что до сих пор они и делают. Внутри земли находилось много веществ, которые стремились вырваться наружу. Не малую роль в этом сыграли вулканы. Сера, аммиак, метан, углекислый газ — было выброшено вулканами в огромном количестве. Метан с аммиаком разлагались на азот, который сейчас занимает львиную долю в атмосфере.

Появление кислорода в корне изменило состояние планеты, началась настоящая революция. Вулканы выбрасывали в том числе, водяной пар, который расщеплялся, под действием ультрафиолета, на водород и кислород. Но кислород не задерживался надолго в атмосфере и улетучивался. Изменили ситуацию живые организмы, которые появились, так как они начали выделять кислород. В результате, за два миллиарда лет, концентрация кислорода достигла 21 процент.

Живые организмы использовали углерод для построения своих скелетов. В следствии этого, углекислого газа в атмосфере стало гораздо меньше, а недра земли пополнились органическими материалами и ископаемыми. На фотографии ниже — известняк с останками беспозвоночных древних организмов.

Миллионы лет менялась атмосфера земли.

Источник: luckclub.ru